Wasserläufer

Wasserläufer ist die Geschichte der Halbbrüder Mohamed und Lukas. Der eine ist ein begnadeter Schwimmer, der andere ist überzeugter Nichtschwimmer, die beiden finden sich unausstehlich. Als sie auf eine Spur ihrer verschollenen Mutter stoßen, begeben sie sich mit einem Nachkriegsmotorrad auf eine atemberaubende Suche, die sie vom Sauerland bis nach Norderney führt. Am Ende bringt Mohamed seinem Bruder in der Nordsee das Schwimmen bei.

Der Autor auf den Spuren von Mo und Lukas – mit dem Roller von Schmallenberg nach Norderney

Der Inhalt von Wasserläufer: Mo ist der Sohn eines somalischen Flüchtlings. Er macht eine Zimmermannslehre und lebt in Berlin. Lukas ist Computerfreak und lebt mit seinem Vater in einer verfallenen Villa im Sauerland. Mo und Lukas wissen nichts voneinander. Und doch sind sie untrennbar verbunden, denn sie haben dieselbe Mutter. Diese Mutter ist spurlos verschwunden.

Als Mo ein Brief seines Vaters in die Hände fällt, erfährt er von Lukas. Mit dem alten Motorrad seines Vaters fährt er von Berlin ins Sauerland, um Lukas zu suchen. Zwei Welten prallen aufeinander, es rumpelt ganz gewaltig zwischen den beiden, und es dauert eine Weile, bis sich Lukas und Mo zusammengerauft haben.

Doch dann spielt ihnen der Zufall eine Spur ihrer Mutter in die Hände und die ungleichen Brüder machen sich mit dem Motorrad auf die Suche. Auf ihrem turbulenten Roadtrip überfallen sie aus Versehen eine Bank (ohne dabei Geld zu erbeuten), sie schreiben Gedichte (ohne davon sentimental zu werden), sie übernachten auf einem Friedhof (ohne vor Angst zu sterben). Und immer wieder verpassen sie ganz knapp ihre Mutter.

Nach einem wahren Kaleidoskop skurriler, amüsanter und aufregender Erlebnisse, erreichen sie Norderney, die Insel, auf der ihre Mutter geboren wurde. Hier lüften sie endlich ihr schreckliches Gehemnis und verstehen, warum ihre Mutter vor ihnen davonläuft.

Die drei Hauptschauplätze des Buches: Berlin, Sauerland, Norderney:

Reinlesen? Hier klicken und Leseprobe öffnen!

Wasserläufer

- Das rote Motorrad

Ich hatte sie nicht kommen sehen. Sie waren zu dritt und ragten vor mir auf wie eine Schlechtwetterfront. Ein eisiger Windstoß wehte mir ins Gesicht: „Sieh mal einer an, wen haben wir denn da?“

Schon wieder dieser Typ. Er erinnerte mich an eine weiße Ratte. Ich hasste seine bleiche Visage, ich hasste die wimpernlosen Augen, mit denen er mich von oben herab beäugte, ich hasste seine zur Seite gekämmten weißblonden Haare. Und ich hasste meine Angst. Seine Stimme war genauso tonlos wie vor ein paar Wochen, das Rauschen der U-Bahn verschluckte sie beinahe. Er beugte sich mir entgegen und stützte sich mit dem Ellbogen auf die Rückenlehne hinter mir. Sein Atem streifte mein Gesicht.

„Stehen, hatte ich gesagt.“ An seinem hellen Hals sah ich das Tattoo, das ich schon kannte, es war ein Reichsadler, ich hatte es gegoogelt. Die beiden Leibwächter, die er bei sich hatte, standen hinter ihm und grinsten blöde, ein schlecht gelaunter Braunbär und ein Hamstergesicht.

„Stehen ist okay, hatte ich gesagt. Wieso sitzt du schon wieder hier und nimmst anständigen Deutschen den Sitzplatz weg?“ Die weiße Ratte schnalzte mit der Zunge. „Und beim Friseur warst du auch nicht, dieses Drahtlockengestrüpp ist eine Zumutung.“

Die U-Bahn war gerade mal halbvoll, die Leute schauten betreten auf ihre Handys oder in die Schwärze des U-Bahn-Tunnels und taten so, als würden sie nichts mitbekommen.

Der Typ inspizierte meine Zimmermannskluft und wischte mir ein paar imaginäre Flusen von der Schulter. „Du kommst von der Arbeit, hm?“ Er nickte kumpelhaft. „Jetzt mal unter uns. Warum hat einer wie du einen Job und ich nicht, hm? Kannst du mir das mal erklären?“ Sein Gesicht kam noch näher. „Soll ich dir sagen, wie ich das finde? Ich finde es zum Kotzen.“

Die Ratte richtete sich auf, ich bekam einen Tritt gegen das Schienbein. „Steh auf.“ Es klang wie das Kratzen von Schlittschuhen auf Eis. Der Typ tastete mich mit den Augen ab, ich war ein hilfloses Opfer für ihn, eine Beute, die er gleich genüsslich erlegen würde. „Oder müssen wir nachhelfen?“

Ich hatte das Gefühl, durch die Polster meines Sitzes in Richtung Erdmittelpunkt zu sinken. Mein Magen krampfte sich zusammen, meine Hände umklammerten den Rucksack auf meinem Schoß.

Ich kam nicht von der Arbeit, ich kam vom Schwimmen. Nach Feierabend hatte ich spontan entschieden, ein paar Bahnen zu ziehen. Also war ich direkt von der Zimmerei zum Schwimmbad gefahren und fuhr jetzt von dort nach Hause. Genau wie vor drei Wochen. Damals hatte ich mir geschworen, dass ich mich beim nächsten Mal wehren würde. Dass ich nicht aufstehen würde. Und dass ich ab sofort jeden Tag Kraftübungen machen würde. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich durch mein hammerhartes Training Gewichtheberschultern und Oberarme wie ein Boxer bekommen würde, und dass die Typen aus der U-Bahn einen Bogen um mich machen würden, wenn sie meine Muskelpakete sahen. Als Erstes hatte ich mir Tipps von Holger aus dem zweiten Stock geholt. Vier Mal die Woche hundert Liegestütze, hatte er gemeint, Crunches, Planks, Dips, dazu drei Mal die Woche Lauftraining – das war der Plan gewesen. Das Blöde war nur, dass mir dauernd irgendwas dazwischenfunkte: Baba rief zum Essen, Erhan wollte mit mir im Park abhängen, im YAAM lief ein cooles Reggaekonzert. Wenn das so weiterging, dann würde mein Körper für alle Zeiten so bleiben, wie er schon immer gewesen war, lang und schmal, ideal, um wegzulaufen, aber nicht besonders ideal, wenn es darum ging, diese Idioten in der U-Bahn einzuschüchtern.

„Hörst du schlecht?“ Die Hamsterbacke hatte sich vorgebeugt. „Du sollst aufstehen.“ Er gab mir einen Stoß gegen die Schulter. „Hier ist kein Platz für Leute wie dich. Verpiss dich. Geh zurück in das afrikanische Drecksloch, aus dem du gekommen bist.“

Ich war noch nie in Afrika gewesen. Mein ganzes Leben hatte ich in Berlin verbracht, Berlin war eine coole Stadt. Der Ton war manchmal ein bisschen rau hier, aber eigentlich waren die Leute entspannt. Berlin war bunt. Ein blubbernder Suppentopf, in den irgendjemand von allem ein bisschen was reingerührt hatte. Wenn ich wollte, dann konnte ich mich an den Imbissbuden der Stadt an einem einzigen Tag rund um den Globus essen. Aber natürlich gab es in Berlin auch Omis, die ihre Handtasche fester hielten, wenn ich neben ihnen an der Ampel stand. Und es gab Idioten, die mich zurück nach Afrika schicken wollten. Das war die andere Seite der Medaille.

Der Braunbär ließ die Fingerknöchel seiner Faust knacken. „Wer nicht hören will …“, sagte er und zog den linken Mundwinkel zu einem Grinsen hoch.

Ein bitterer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Ich sah mich zum zweiten Mal im Stehen bis zum U-Bahnhof Gleisdreieck fahren, während diese drei Arschlöcher sich grinsend auf die Sitze fläzten und blöde Sprüche machten.

„Potsdamer Platz“, nörgelte die Computerstimme aus dem Lautsprecher. Die Bahn quietschte in den Schienen, verlangsamte die Fahrt und kam im Neonlicht der Haltestelle zum Stehen. Die Türen öffneten sich, ein kurzes Kommen und Gehen, ein Moment der Stille. Und dann, in der letzten Sekunde, bevor die Türen sich wieder schlossen, sprang ich vom Sitz hoch, rammte mich zwischen den drei Dumpfbacken durch und hechtete ins Freie.

Ich rannte wie ein Irrer. Meine Schritte hämmerten über den Bahnsteig, ich stieß Leute beiseite, sprintete die Rolltreppe rauf und raste in Richtung Stresemannstraße. Auf der ganzen Strecke vom Potsdamer Platz bis zu unserem Haus blieb ich kein einziges Mal stehen, und auch die fünf Treppen hetzte ich hoch, ohne anzuhalten. Mit zitternden Händen schloss ich auf, huschte hinein und warf mich von innen gegen die Tür. Es war still, nur mein Japsen war zu hören. Und das Stampfen meines Herzens.

Baba war noch nicht aus der Schule zurück.

Ich ging in mein Zimmer, pfefferte meinen Rucksack in die Ecke und zog die Arbeitsklamotten und das verschwitzte T-Shirt aus. Die Luft kam mir zäh und schwer vor, ich riss das Fenster auf und warf mich mit bloßem Oberkörper aufs Bett. Von draußen wehte das dumpfe Brummen des Verkehrs herein, verdammt noch mal, ich hätte diese Typen am liebsten gekillt.

Ein Schmetterling flatterte durch das offene Fenster, diese Sorte mit den Augen auf den Flügeln. Er schwirrte an der sonnenbeschienenen Wand entlang, ganz leicht und leise, so als wäre das Leben ein einziger schwereloser Tanz, als gäbe es auf dieser Welt keine tyrannischen Arschlöcher und auch sonst keine Probleme. Was für ein schöner Tag, schien er mit seinem bunten Flirren zu sagen, alles ist wunderbar, alles ist easy, jetzt nimm das Leben nicht so schwer. Das Leben war schwer. Und es war ungerecht. Der Scheißflattermann ging mir auf die Nerven. Als er sich auf meinem aufgestellten Knie niederließ und mit den Flügeln wippte wie eine Diva, reichte es mir. In Zeitlupe näherte ich mich mit den Händen, als ich ihn fast erreicht hatte, schloss ich ihn mit einer schnellen Bewegung zwischen meinen Handflächen ein. Ich spürte, wie er aufgeregt flatterte, wie sein Flattern schwächer wurde, je enger ich den Hohlraum machte, wie es zu einem Rascheln wurde, zu einem letzten Zucken, und dann, während ich die Hände fest aufeinanderdrückte, war da nur noch ein Knistern wie von Papier, ein Knacken und Knirschen. Am Ende blieb nichts weiter von ihm übrig als ein paar schwarzbunte Brösel.

Ich stand auf und warf sie aus dem Fenster.

Mit einem dumpfen Ziehen im Bauch machte ich mich an mein Krafttraining. Ab heute würde ich es knallhart durchziehen, jeden Tag, gnadenlos. Ich stellte Takana Zion in voller Lautstärke an, dann legte ich los. Als Erstes machte ich fünfzig Crunches, danach kamen die Dips, ich gab alles, ich keuchte und schwitzte. Als ich zweiundsiebzig Liegestütze hinter mir hatte und achtundzwanzig weitere vor mir, klingelte es an der Tür. Ich erstarrte mitten in der Bewegung, die Arme gestreckt, ein Schweißtropfen fiel von meiner Nase und landete zwischen meinen Händen auf der Matte. Das war kein gewöhnliches Klingeln. Es war ein Mach-sofort-auf-sonst-gibt’s-Stress-Klingeln. Waren das die Vollidioten aus der U-Bahn, waren sie mir gefolgt?

Ich stellte die Musik aus. Es klingelte noch mal, dann wurde gegen die Tür gehämmert. Auf dem Weg durch den Flur wischte ich mir mit einem Handtuch den Schweiß von Stirn und Brust und hängte es mir über die nackten Schultern.

„Wer ist da?“, hörte ich meine eigene Stimme sagen.

„Warum machst du nicht auf?“, kam es von der anderen Seite zurück. Das war Baba. Erleichtert öffnete ich.

Vor der Tür drängten sich sieben oder acht Gestalten und umringten ein vorsintflutliches Motorrad. In der Mitte stand Baba, seine Hände ruhten auf dem Lenker. Er sah aus, als hätte er allen Ernstes vor, diesen Schrotthaufen in unsere Wohnung zu schieben. Babas Eskorte bestand aus den üblichen Verdächtigen, die bei schönem Wetter unten im Hof abhingen und sich wegen irgendwelchem Blödsinn in die Haare kriegten. So friedlich vereint wie jetzt sah man sie nur selten.

Ganz rechts ragten Holger und Tamara auf, die Inhaber von Tamaras Powerhouse, einer Fitnessbude irgendwo in Kreuzberg. Vor ihnen stand der winzige Sergio aus der Wohnung nebenan, genannt il nano. Er hatte die Augenbrauen bis zum Anschlag hochgezogen und sah mich an, als müsste ich beim Anblick dieser schrägen Versammlung augenblicklich in Ohnmacht fallen. Links vom Motorrad grinste mir mein Freund Erhan entgegen, der mit seinen Eltern und seiner wahnsinnig hübschen Schwester Hediye in der Wohnung unter uns wohnte. Dahinter funkelten mir aus einem dunklen kantigen Gesicht die Augen von Yola entgegen. Sie war Journalistin, fuhr eine Moto Guzzi und wohnte im dritten Stock rechts. Ganz links stand Saad, der Apotheker. Er hatte die größten Ohren des Universums. Sie ragten unterhalb der spiegelglatten Glatze rechts und links aus seinem Kopf raus wie Aufhänger für den gigantischen Rauschebart, der den Rest seines Gesichts bedeckte.

Diese Typen mussten Baba geholfen haben, das Monstrum in den fünften Stock zu schleppen. Allein hätte er das nie geschafft, die ganzen Treppen rauf. Dafür war dieser Blechhaufen viel zu schwer. Und Baba war zu klein und zu schmal. Er schnaufte ja schon wie ein asthmatisches Eichhörnchen, wenn er mit dem Einkauf vor unserer Tür ankam.

„Sie haben es mir geschenkt, Mohamed“, flüsterte Baba und sah mit weit aufgerissenen Augen zu mir auf.

Ich verzog das Gesicht. „Baba, bitte.“ Er wusste ganz genau wie ich es hasste, wenn er mich Mohamed nannte. Alle sagten Mo zu mir, auch mein Vater. Mohamed sagte er nur, wenn er mit mir schimpfte. Oder wenn er etwas sehr Wichtiges zu sagen hatte.

„Kannst du dir das vorstellen? Geschenkt. Einfach so. Wir wissen nicht, wem es gehört, haben sie gesagt. Nimm es mit, das alte Ding. Ich habe es den ganzen weiten Weg bis hierher geschoben.“ Auf seinem kahlen kastanienbraunen Schädel glitzerten Schweißperlen, unter den Achseln hatten sich auf seinem karierten Hemd dunkle Flecken gebildet.

Schon seit Wochen schwärmte mein Vater von dem roten Motorrad. Er hatte es im Keller der Schule entdeckt, im hintersten Winkel, und hatte sich auf der Stelle unsterblich in die alte Karre verliebt. In seinem Kopf hatte sich die Idee festgesetzt, eines Tages mit dieser Maschine zur Schule zu fahren. Baba hatte die Rektorin darauf angequatscht, sie wusste von nichts. Er hatte sämtliche Lehrer damit genervt, die Sekretärin, den Sozialarbeiter, sogar die Leute von der Putzkolonne. Niemand konnte ihm sagen, wo das verstaubte, von Spinnweben überzogene Ding herkam. Natürlich hatte er höflich und vorsichtig gefragt, denn er war ja nur der Hausmeister. Ein Hausmeister, der froh war, dass er diese Stelle überhaupt bekommen hatte. Dabei hätte er eigentlich viel lieber als Lehrer an dieser Schule gearbeitet, so wie damals in Somalia. Aber Baba hatte sich damit abgefunden. So wie er sich mit allem abfand. Er nahm Unrecht hin wie höhere Gewalt. Oder wie schlechtes Wetter. Ganz gleich, wie schlimm es auch war.

„Mach doch mal bitte den Küchentisch frei, Mo“, sagte Baba mit singender Stimme und schob das rote Ungetüm durch die Wohnungstür in unseren Flur. So gut gelaunt hatte ich ihn lange nicht mehr gesehen.

„Leg die alte Plastikdecke auf. Und zieh dir was an.“ Er bog mit der Maschine nach links in Richtung Küche ab, die anderen Hausbewohner folgten ihm in einer erwartungsfrohen Prozession.

- Küchengetümmel

Als der ganze verrückte Haufen in unserer winzigen Küche versammelt war und die Maschine bestaunte, die wir auf dem Küchentisch aufgebockt hatten, war es so voll, dass sich die Wände nach außen bogen.

„Schöne Maschine.“ Holger beugte sich über das Motorrad und strich mit seiner Bratpfannenpranke erstaunlich zärtlich über den roten Tank.

Neben ihm stand Tamara. Sie hatte die Arme unter ihrem Wahnsinnsbusen verschränkt und musterte das Motorrad skeptisch. „Guck dir mal den ganzen Staub und die Spinnweben an“, zischte sie verächtlich und schüttelte den Kopf. „So was gehört doch nicht auf den Küchentisch.“

Ich lehnte neben Erhan an der Fensterbank. Von der Seite raunte er mir zu: „Mann, ihr habt vielleicht ein Scheißglück. Ein Motorrad. Wieso schenkt mir keiner ein Motorrad? Es ist so ungerecht, Alter.“

„Wenn Baba die Kiste zum Laufen kriegt, dann nehme ich dich vielleicht mal hintendrauf mit“, raunte ich zurück und gab Erhan einen Stoß in die Seite.

Ein Motorrad, das war schon lange mein Traum. Ich hatte vor einem Jahr meinen Schein gemacht, direkt nach meinem Achtzehnten. Und einen Helm hatte ich auch schon. Er war mattschwarz und zwei Nummern zu groß, weil er sonst nicht über den Berg aus schwarzen Locken gepasst hätte, der in alle Richtungen von meinem Kopf abstand.

„Das wäre verdammt cool, Alter.“ Erhan stieß mich mit dem Ellbogen an. „Stell dir das mal vor, Mann: Wir kreuzen mit diesem Gerät vorm YAAM auf.“ Er hatte die linke Augenbraue hochgezogen.

„Ein Haufen Schrott ist das, mamma mia“, säuselte Sergio mit seiner hohen Stimme und schüttelte bekümmert den Kopf. „Kannst du gleich ins Museo bringen. Oder zum Schrottplatz.“

„Blödsinn“, widersprach Baba und tätschelte den vorderen der beiden Gummisättel als läge er auf dem Rücken eines edlen Rennpferdes. „Die Karre mach ich wieder flott, ihr werdet schon sehen. Ich habe da schon ein paar Ideen, warum dieses Prachtstück nicht anspringt. Als Erstes werde ich mir mal den Vergaser vornehmen.“

„Wie jetzt?“ Yola zog die Stirn kraus und sah zwischen Baba und mir hin und her. „Du willst die Maschine hier in der Küche reparieren? Was sagst du denn dazu, Mo?“

„Ist schon okay.“ Damit konnte ich leben. Hauptsache, ich durfte sie hinterher auch mal fahren.

Yola schnaubte und sah mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Irgendwie war sie mir unheimlich. Vielleicht weil sie studiert hatte. Oder wegen ihrer Moto Guzzi. Oder wegen ihrer funkelnden Augen. Was weiß ich?

„Guck mal.“ Yola strich sich ihre schwarzen Locken aus dem Gesicht, beugte sich vor und inspizierte das geprägte Messingschild am Tank. „Das ist eine Miele. Genau derselbe Schriftzug wie an meiner Waschmaschine. Aber ein Motorrad von Miele? Die Karre ist garantiert uralt.“

„Seht euch das hier mal an.“ Baba setzte seine Lesebrille auf, steckte seinen Kopf halb unter den Tank der Maschine und zeigte auf das Typenschild, das dort angebracht war. „Hersteller: Miele-Werke. Baujahr 1954. Mo, dein Großvater ist 1954 zur Welt gekommen. Mein Vater – Allah sei seiner Seele gnädig. 1954, das ist ein guter Jahrgang.“

Es klingelte an der Tür, das war Hassan, Erhans Vater. Er wollte seinen Sohn zum Essen holen. Aber als er die Maschine sah, hatte er schnell vergessen, weshalb er gekommen war. „Wie schnell fährt die denn?“, wollte er wissen, und alle versuchten, einen Blick auf den Tacho zu erhaschen, der in den rot lackierten Scheinwerfer eingelassen war. Sergio stellte sich auf die Zehenspitzen, während Holger sich herunterbeugen musste und dabei ein herablassendes Grunzen ausstieß: „Neunzig Sachen. Bisschen lahm, oder?“

Als sich kurz darauf auch noch Aylin, Erhans Mutter, und die schöne Hediye in unsere Küche gequetscht hatten, waren mehr Bewohner dieses Mietshauses in unserer Küche versammelt als je zuvor.

Saad zwirbelte seinen Rauschebart und setzte einen Kennerblick auf. „Du verplemperst deine Zeit.“ Er wies mit dem Kopf auf die Maschine. „Glaub mir, die Karre ist am Ende.“

Hassan schnaubte verächtlich. „Und das kannst ausgerechnet du beurteilen? Ein Apotheker aus Damaskus.“

„Jedenfalls besser als du.“ Saad funkelte Hassan böse an.

Hassan spuckte einen türkischen Fluch aus, daraufhin wäre ihm Saad beinahe an die Gurgel gegangen. Zum Glück ging Aylin dazwischen. „Hört auf damit“, fauchte sie. „Sofort!“ Sie warf Saad und Hassan strenge Blicke zu. Die beiden gifteten sich eigentlich permanent an, irgend so ein Ding zwischen Türken und Syrern.

Yola räusperte sich. „Ich glaube, du kriegst das hin.“ Sie klopfte Baba auf die Schulter. „Wer über das Wasser laufen kann, der kann auch solche Leichen zum Leben erwecken.“

„Jetzt fang nicht wieder mit dieser alten Sache an.“ Baba machte eine abwehrende Handbewegung. „Das ist doch alles Blödsinn, ich bin nicht übers Wasser gelaufen. Wenn hier jemand übers Wasser laufen kann, dann vielleicht Mo.“ Er warf mir einen Blick voller Vaterstolz zu. „Barrakuda nennen sie ihn im Schwimmverein. Bei den Meisterschaften schwimmt er allen anderen davon. Die Pokale und Medaillen passen kaum noch in sein Zimmer und wenn er …“

„Baba, das nervt“, unterbrach ich ihn. Erstens übertrieb er. Und zweitens hatte ich mit den Wettkämpfen aufgehört, als ich zwölf oder dreizehn gewesen war. Den wahren Grund dafür hatte ich Baba nicht erzählt. Ich ging immer noch gerne Schwimmen, Wasser war mein Element. Aber ich trainierte schon lange nicht mehr.

Für Baba war es ein Wahnsinnsding, dass ich so ein guter Schwimmer war. Das lag daran, dass er selbst nicht schwimmen konnte. In der Gegend, aus der er kam, war Wasser so kostbar und so selten, dass es weit und breit nicht genug davon gab, um darin schwimmen zu können. Er hat mir erzählt, dass er in Somalia die Wasserläufer beobachtet hat, wenn er mit seinen Kanistern an der Wasserstelle saß, und dass er sich vorgestellt hat, er wäre selber ein Wasserläufer und würde über das Meer nach Europa laufen. Dorthin, wo Frieden ist. Dorthin, wo sie an einen Gott glaubten, dessen Sohn über das Wasser laufen kann. Eines Tages ist Baba dann tatsächlich über das Mittelmeer geflüchtet, in einem Boot, das voll war mit Menschen, die nicht schwimmen konnten. Viel zu voll. Das Boot ist kurz vor der italienischen Küste gesunken und viele Menschen sind ertrunken. Baba hat das Unglück auf wundersame Weise überlebt, obwohl er nicht schwimmen konnte. Alle bei uns im Haus kannten diese Geschichte, sie hat ihm den Beinamen Wasserläufer eingetragen. Und einen Respekt, der ihn zu einer Art väterlichem Oberhaupt unseres Mietshauses gemacht hat. Zu jemandem, den man ansprechen konnte, wenn es Stress im Haus gab. Und Stress gab es reichlich, irgendwas war immer: Hassan grillte unten im Hof vor dem Schlafzimmerfenster von Saad, Holger trainierte so heftig mit den Hanteln, dass das ganze Haus wackelte, oder Sergio verdächtigte Yola, dass sie sich ungefragt Werkzeug aus seinem Keller geliehen hatte. Und dann wurde erst mal ausgiebig rumgebrüllt, geschimpft und Türen geknallt. Bis sie am Ende bei uns klingelten, damit Baba den Streit schlichtete.

Holgers tiefe Stimme dröhnte durch unsere Küche: „Du musst dir einen guten Helm besorgen, bevor du die Maschine fährst.“

„Einen Helm habe ich schon, wartet mal.“ Baba drängte sich zwischen den anderen durch und kam kurz darauf mit einem Armeehelm auf dem Kopf zurück. Er sah damit aus wie ein Maulwurf.

„Vom Flohmarkt“, sagte er, und alle brachen in schallendes Gelächter aus.

Mitten in dieses Gelächter hinein rief Aylin: „Ach, du meine Güte, das Essen.“ Sie zog Hediye hinter sich her und quetschte sich an Holger und Baba vorbei. Aus dem Flur rief sie: „Hassan, Erhan. Kommt runter, sofort.“

„Viel Glück mit der Maschine.“ Holger schlug Baba auf die Schulter. Dann nickte er Tamara zu und die beiden düsten ab.

Kurz darauf verzogen sich auch Yola, Saad und Sergio.

- Der Jahrestag

Als alle Hausbewohner abgezogen waren, verkrümelte ich mich in mein Zimmer und machte meine restlichen Liegestütze und die anderen Übungen, die zu meinem Trainingsprogramm gehörten. Die ganze Zeit rechnete ich damit, dass mir wieder irgendwas dazwischenkommen würde, aber es passierte nichts. Erst bei meinen Sit-ups hörte ich Babas Stimme im Flur: „Abendessen!“

Wenig später saßen Baba und ich am Küchentisch. Eigentlich hätte es mich stutzig machen müssen, dass er Maryan Mursal angestellt hatte. Ich hörte die eindringliche Stimme, den somalischen Gesang, von dem ich kein Wort verstand, aber ich dachte mir erst einmal nichts dabei. In der Luft hing eine Wolke aus Pfefferminztee, Reifengummi und Benzin, Baba hatte die Teller, das Fladenbrot, die Oliven und den Käse rings um das Motorrad verteilt. Ich saß am Kopfende und hatte den Vorderreifen vor der Nase. Mir fiel auf, dass Baba schweigsam war. Er aß ohne großen Appetit, zwischendurch seufzte er immer wieder. Wo war seine gute Laune von vorhin geblieben, als er das Motorrad so freudestrahlend in die Küche geschoben hatte?

Ich räusperte mich und als er daraufhin aufblickte, sagte ich: „Hey, alles in Ordnung mit dir?“

Anstelle einer Antwort holte er eine Flasche Schnaps und zwei Gläser aus dem Schrank. Er schenkte uns ein, nahm sein Glas mit einem weiteren Seufzer, drehte es zwischen den Fingern und schaute hinein. „Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist?“ Er sah mich an. Die Sorgenfalten, die das Leben zwischen seinen Augenbrauen in sein Gesicht gegraben hatte, vertieften sich. Baba sah immer ein bisschen so aus, als ob ihn irgendwas bedrückte. Selbst wenn er gut drauf war. Aber jetzt, als er mit dem Glas in der Hand vor mir saß und mich anschaute, da kam er mir vor wie jemand, der unerträgliche Zahnschmerzen hatte.

Ich wusste nicht, was er meinte. Was für ein Tag sollte heute sein? Erst als sein Blick zu dem gerahmten Foto neben unserem Kühlschrank wanderte, dämmerte es mir: Heute war der Jahrestag von Julias Verschwinden. Schon wieder dieses Thema, hörte das denn nie auf? Achtzehn Jahre war sie jetzt weg, damals war ich nicht mal anderthalb gewesen. Ich konnte mich nicht an meine Mutter erinnern, und ehrlich gesagt konnte sie mir gestohlen bleiben.

„Auf Julia!“ Baba kippte den Schnaps runter.

Ich schob das Glas weg und steckte meine Hände unter die Oberschenkel. „Ich trinke nicht auf sie.“ Es ging mir auf den Geist, wie Baba sie anhimmelte. Er hatte mir erzählt, dass Julia damals ganz plötzlich abgehauen war, einfach so, nur mit einem Koffer voll Klamotten. Kein Abschied, keine Erklärung, kein einziges Wort. Baba war bis heute felsenfest davon überzeugt, dass sie eines Tages wieder auftauchen würde. An dieser Idee hielt er sich fest wie an einem Rettungsring.

„Komm schon, Mo.“ Babas linke Hand umfasste mein Handgelenk, mit der anderen griff er nach der geprägten Silbermünze, die an einem Lederband um seinen Hals hing. Er hatte sich diese Münze umgebunden, als er vor zwanzig Jahren in Somalia aufgebrochen war, um nach Europa zu fliehen. Und er hatte sie seitdem nicht wieder abgelegt. Immer wenn es irgendwie brenzlig wurde, beschwor er den Zauber dieser Münze herauf, indem er sie berührte.

„Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Wenn sie eines Tages zu uns zurückkommt, werden wir erfahren, was passiert ist. Und bis dahin bin ich dein Vater und du bist mein Sohn.“

„In meinem Pass steht aber nicht Mohamed Abdi Sharif. Da steht Mohamed Harms. Julia ist weg, und ihr Name klebt an mir wie ein falsches Etikett.“

„Das ist eine reine Formsache. Es hat mit den deutschen Gesetzen zu tun.“ Er beugte sich vor, sein Atem roch nach Alkohol. „Mo, du musst lernen zu verzeihen. Glaub mir, es ist besser so. Komm schon, stoß mit mir auf deine Mutter an.“ Er hielt mir das volle Glas hin.

Verzeihen? In meinen Schläfen fing es an zu pochen, eine Scheißwut kochte in mir hoch. „Das ist doch Bullshit!“ Ich schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, irgendein Blechteil des Motorrads schepperte. „Julia hat sich einfach verpisst und du machst eine Heilige aus ihr!“ Meine Hand griff in einer blitzschnellen Bewegung nach dem Glas, das Baba mir hinhielt, sie holte aus und schleuderte das Glas auf Julias Bild, es zersplitterte unterhalb des Fotos an der Wand und der Schnaps lief an der Tapete runter.

„Mo!“, sagte Baba scharf. „Was soll das, was ist los mit dir?“

Ich umklammerte die Sitzfläche des Stuhls mit beiden Händen und wippte mit dem Oberkörper vor und zurück.

„Sie waren wieder da“, murmelte ich, „in der U-Bahn.“

Babas linke Augenbraue wanderte zwei Zentimeter nach oben, die darüber liegende Partie seiner Stirn legte sich in Falten. Er seufzte tief und nickte. „Das tut mir leid.“ Baba presste die Lippen zusammen „Was sind das nur für Menschen?“ Er füllte sein Glas.

„Es sind Arschlöcher“, murmelte ich. „Sie meinten, ich soll verschwinden. Zurück nach Afrika.“ Ein Zittern lag in meiner Stimme, ich ließ den Kopf hängen. Manchmal wusste ich selbst nicht mehr, wo ich hingehörte. Ich war zur Hälfte Somalier, aber ich war noch nie dort gewesen. Und zur anderen Hälfte war ich Deutscher und wurde hier behandelt wie ein unrechtmäßiger Eindringling.

„Jetzt pass mal auf, Mohamed.“ Baba beugte sich vor und deutete mit dem vollen Glas auf mich. „Du bist ein toller Junge.“ Er kippte den Schnaps runter und grinste mich an, seine weißen Zähne strahlten, während er das Glas direkt wieder füllte. „Du rennst wie ein Windhund, du schwimmst wie ein Barrakuda und du bist eigensinnig wie ein Esel. Auf deinem Kopf wächst ein Nest aus schwarzen Kräusellocken, so groß, dass ein Storch darin nisten könnte. Du machst eine Lehre als Zimmermann, die Mädchen rennen dir hinterher und manchmal siehst du ein bisschen viele Gespenster. Und jetzt kommt das Beste: Dein Vater liebt dich über alles. Also, was willst du mehr? Auf dich!“

Baba trank sein Glas leer. Ich wusste ja, dass er es gut meinte. Er wollte mich aufmuntern. Aber in diesem Moment gab es nichts, das mich aufmuntern konnte.

Mittlerweile hatte sich ein glasiger Schleier über seine Augen gelegt. Baba war keine harten Sachen gewöhnt, es kam nicht oft vor, dass er sich einen Schnaps genehmigte. Als Muslim sollte er eigentlich überhaupt keinen Alkohol trinken, aber so genau nahm er es nicht mit Allah und den Glaubensregeln. In unserer Küche hing eine gerahmte Kalligrafie mit dem Wort Allah, an Babas Bett lag ein Koran, es gab kein Schweinefleisch. Und das war’s dann auch schon.

Als er sein siebtes oder achtes Glas getrunken hatte, goss er beim Nachschenken schon Einiges daneben, und dann dauerte es nicht mehr lange, bis er komplett hinüber war. In seinem Gesicht erschien wieder der tieftraurige Blick, mit dem unser Gespräch begonnen hatte. Er fing an zu lallen: „Mo, hömma, i muss di wassahn. Deine Mutta, weißu, … die Briefe, essis schreckli.“ Baba legte die verschränkten Arme auf den Tisch und legte seinen kahlen Kopf darauf ab. „So schreckli“, nuschelte er noch einmal, dann schwieg er.

„Wovon redest du? Was ist schrecklich?“ Ich stieß an seine Schulter. „Was für Briefe?“ Verwirrt starrte ich den Streifen schwarzgrauer Stoppeln in Babas Nacken an.

„Hättich sie bloß ni gelesen“, jammerte er.

„Wovon redest du? Na los, komm schon.“

Langsam dämmerte mir, warum Baba in den letzten Wochen so schlecht drauf gewesen war. Es hatte mit diesen Briefen zu tun. Irgendetwas musste er darin gelesen haben, etwas, das ihn komplett aus der Bahn geworfen hatte. Konnte es sein, dass Julia ihm geschrieben hatte, nachdem wir achtzehn Jahre nichts von ihr gehört hatten? Warum hatte er mir nichts davon erzählt?

„Was sind das für Briefe?“, drängte ich noch einmal, aber er schwieg. Plötzlich fing er an zu schluchzen. Sein Rücken bebte, sein vornübergebeugter Kopf wackelte hin und her, ein Klagelaut flatterte durch unsere Küche. Ich legte ihm eine Hand auf den Rücken, langsam beruhigte er sich. Nach einer Weile atmete er gleichmäßig und bewegte sich nicht mehr. Kurz darauf fing er an zu schnarchen.

Das war’s dann wohl, heute würde ich nichts mehr aus ihm rausbekommen. Ich legte ihm von hinten die Arme um den Brustkorb und richtete ihn auf. „Na komm, ich bring dich rüber.“ Als ich ihn in sein Zimmer verfrachtet hatte, legte ich ihn auf sein Bett. Einen Moment lang betrachtete ich den schnarchenden, schwarzen Mann auf dem weißen Laken. Dann fing ich an, nach den Briefen zu suchen.

Josh & Juli

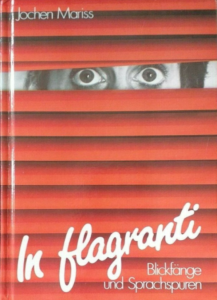

Jakob Joshua Jablonsky hat das (schriftstellerische) Licht der Welt schon vor vielen Jahren erblickt, und zwar als Protagonist zahlreicher Kurzgeschichten in meinem Buch In Flagranti – Sprachspuren und Blickfänge, mit Gedichten, Kurzgeschichten und Fotografien. Nachdem Jablonsky für eine Weile untergetaucht war und schon als verschollen galt, stand der schräge Vogel eines Tages plötzlich wieder vor meiner Tür. Ich freute mich sehr, ihn wiederzusehen und so wurde er – zu meiner eigenen Überraschung – die Hauptfigur meines Romans Josh & Juli – 69 ½ himmelweite Tage.

Der Inhalt von Josh & Juli Der Busfahrer Jakob Joshua Jablonsky sammelt Schirme. Er liebt Gedichte und Salzstangen. Und er liebt Eva. Als Eva ihn hinauswirft, fliegt ihm sein wohl geordnetes Leben um die Ohren und er weiß nicht, wo er hinsoll.

Doch da erreicht ihn ein Brief seines Großvaters: Hör zu, Du Pfeife! Du bist ziemlich am Arsch. Sie haben Dich gefeuert. Und Eva hat Dich vor die Tür gesetzt. Die Sache ist die: Der große Schiedsrichter wird mein Spiel bald abpfeifen und ich werde mir den Rasen von unten ansehen. Ich könnte Dir also meine Bude vermachen. Du kannst dort einziehen – unter einer Bedingung: Ich möchte, dass Du einmal am Tag etwas tust, das Du noch nie getan hast. Überleg es Dir!

Jablonsky hat keine Wahl, und so zieht er in das Sechs-Parteien-Haus ein. Anfangs tut er sich schwer, die Aufgabe des Großvaters zu erfüllen. Doch schon bald findet er Gefallen daran, jeden Tag etwas zum ersten Mal zu tun. Er spricht mit den Affen im Zoo. Er holt mit verbundenen Augen Brötchen. Er besingt die Gemälde einer Ausstellung. Als er im Treppenhaus Juliana Blum begegnet, der Nachbarin mit dem Glockenlachen, läuft er zu Höchstform auf und umwirbt sie mit ungewöhnlichen Mitteln: Er versucht es mit einer Badewannenlesung. Mit einer Erdbeertörtchenschlacht. Mit einer roten Bügelsäge.

Kann er ihr Herz erobern? Immerhin sagt sie Josh zu ihm.

Das tut sonst niemand.

Die Geschichte einer unfreiwilligen Glückssuche wird in einem leisen, beinahe zärtlichen Tonfall erzählt. Verspielter Wortwitz und poetische Wärme färben den Text. Eine kleine Anleitung zum Ausbruch aus dem Alltag. Ein Lob der Fantasie.

Und vor allem: eine Liebesgeschichte.

Obwohl der Roman bislang noch nicht veröffentlicht wurde, sind Auszüge daraus mit Literaturpreisen ausgezeichnet worden (Nordhessischer Literaturpreis, Mountain Stories Literaturpreis) und in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften erschienen. Die Lesungen aus Josh & Juli machen immer großen Spaß, weil ich dabei in aller Regel ein schmunzelndes, grinsendes, kicherndes Publikum vor mir sehe, in dessen Köpfen ganz offensichtlich die Frage kursiert, was man denn in seinem Leben mal tun könnte, das man noch nie getan hat. Und warum man nicht schon längst damit angefangen hat.

Reinlesen? HIer klicken und Leseprobe öffnen!

Josh & Juli

69 1/2 himmelweite Tage

- Tag – Die Linie

Jakob Jablonsky stellt den schwarzen Rollkoffer auf dem Bürgersteig ab und blickt an der Fassade des Altbaus hinauf. Ein Schweißtropfen läuft ihm den Rücken herunter, es ist zu viel warm für die Anzugjacke und die graue Schirmmütze. Da oben rechts, das sind die Fenster seiner neuen Wohnung, zweiter Stock, Südseite, Blick über die große Kreuzung. Sein Schulweg führte hier entlang, Geschwister-Scholl-Gymnasium, mehr als zwanzig Jahre ist das her. Die Kebabbude an der Ecke ist neu, der Matratzenladen auch. Was seine Mutter wohl sagen wird, wenn sie erfährt, dass er wieder in der Stadt ist?

Das Haus kommt ihm feindselig vor, die Fenster sehen düster und abweisend aus. Aber das ist ja auch kein Wunder. Wenn man der unglücklichste Mensch des Universums ist, dann sieht eben alles düster und abweisend aus. Sogar dieses Haus, das ihn immer einladend und freundlich empfangen hat, wenn er seinen Großvater hier besuchte.

Jablonskys Unglück heißt Eva, ist eins dreiundsechzig groß, haferblond und Lehrerin an einer Grundschule. Sie hat gesagt, dass es ihr leidtut. Was ja wohl das Mindeste ist, schließlich ist sie schuld daran, dass ihm sein Leben um die Ohren geflogen ist. Es war ein gutes Leben. Ein Leben, in dem alles klar und geordnet verlief, in dem es zum Frühstück Toastbrot und Ostfriesentee gab, in dem er sich um sechs Uhr dreißig ins Cockpit seines Niederflurbusses gesetzt hat, um die Tour der Linie 23 abzufahren, in dem es das abendliche Zupfen und Hacken im Garten des kleinen Reihenhauses gab, den Sommerurlaub am Wörthersee und den Weihnachtsbaum mit den Glaskugeln. Natürlich könnte man sagen: Es war immer dasselbe. Eva hat ihm das manchmal vorgehalten. Bei ihrem letzten großen Streit brach unvermittelt ein Satz aus ihr heraus, den er nicht vergessen kann: Du bist so unscheinbar wie ein Schluck Wasser im Meer. Und dann sagte sie noch etwas: In einem Raum mit anderen Menschen, einem Aufzug, einem Wartezimmer, oder einem Zugabteil, bist du so gut wie unsichtbar und hinterher erinnert sich niemand an dich. Das hat wehgetan. Hat sie sich deshalb in einen anderen Mann verliebt, war ihr das Leben mit ihm zu gleichförmig? Er jedenfalls mochte das, die Verlässlichkeit, die Vorhersehbarkeit, die Klarheit. Er will sein altes Leben zurück, sein Leben mit Eva. Aber dieses Leben gibt es nicht mehr.

Jakob Jablonsky geht auf die Haustür zu, der Rollkoffer rumpelt hinter ihm über den Bürgersteig. Er zieht an dem goldenen Türknauf, den sein Großvater in all den Jahren sicher unzählige Male berührt hat und tritt durch die schwere Eingangstür. Vor ihm liegen die sieben oder acht Meter Flur, die er von nun an jeden Tag durchqueren wird. Einer der Briefkästen quillt über, auf der Klappe klebt der blauweiße Aufkleber des 1. FC Brambeck. Das ist der Briefkasten seines Großvaters. Gegenüber hängt eine Tafel, auf die jemand mit Kreide geschrieben hat: Sperrmüll am Mittwoch. Es riecht nach feuchten Wänden und nach fremden Menschen.

An dem Tag, als Eva mit ihm Schluss gemacht hat, lag sein Großvater schon im Krankenhaus. Jablonsky hat ihn besucht und ihm erzählt, was passiert ist. Er saß am Krankenbett und sagte Sätze wie: „Was habe ich bloß falsch gemacht? Wie konnte es nur so weit kommen?“

Sein Großvater lag tief in das weiße Kissen versunken und wirkte schmal und verloren. „Das sind die falschen Fragen, Jakob.“ Er schüttelte schwerfällig den Kopf. „Es geht nicht darum, was du falsch gemacht hast. Die einzig wichtige Frage ist, was du daraus machst.“ Seine Stimme klang dünn und brüchig. „Nimm mich, Jakob. Äußerlich bin ich ein alter Mann, faltig, klapprig, kahl. Aber in mir drin finden sich immer noch Reste von Neugier, Lebenslust und eine Spur von Verrücktheit. Bei Dir ist es genau umgekehrt: Du bist gerade mal vierzig Jahre jung, aber in deinem Inneren bist du ein alter Mann, ein bisschen steif, pedantisch und immer in Sorge, dass etwas schiefgehen könnte.“ Sein Großvater richtete sich mühsam aus dem Kissen auf. „Dabei gibt es eine ganz andere Seite in dir, Jakob. Als du ein Junge warst, da warst du verspielt, fantasievoll, träumerisch. Du hattest Sinn für Humor und Poesie. Der schreckliche Unfall hat das alles weggewischt. Du wurdest ernst und schweigsam, es war, als wärst du in wenigen Wochen um Jahre gealtert. Ich habe alles versucht, um dich zu trösten, dich aufzuheitern und dir zu zeigen, dass das Leben weitergeht, aber …“ Er seufzte resigniert. „Natürlich ist es schlimm, dass Eva dich vor die Tür gesetzt hat. Aber in gewisser Weise liegt auch eine Chance darin, Jakob. Alles auf null, du kannst einen ganz neuen Weg einschlagen. Und wer weiß, vielleicht begegnest du unterwegs dem Jungen, der du vor dem Unfall warst.“

Das war das letzte Mal, dass er mit seinem Großvater gesprochen hat, drei Tage später war er nicht mehr da.

Jablonsky steht im Flur und betrachtet gedankenverloren den überquellenden Briefkasten mit dem blauweißen Aufkleber. Er wird ihn leeren müssen, auch wenn es ihm seltsam vorkommt, die fremde Post aus dem Briefkasten zu nehmen. Als er seine Schirmmütze zurechtrückt, knistert in der Innentasche seiner Anzugjacke der Brief seines Großvaters. Er nimmt ihn heraus und schaut auf das beige Kuvert. Der Brief kam am Freitag, eine Woche nach der Beerdigung. Ein Brief von einem Toten. Wer ihn wohl für seinen Großvater eingesteckt hat? Vielleicht einer der sechs Fußballkumpel, die mit ihren blauweißen Schals um den Hals den Sarg getragen haben? Jablonsky öffnet den Umschlag und überfliegt noch einmal die Zeilen, die sein Großvater mit zittriger Hand hingekritzelt hat:

Jakob, mein Junge! Eben warst Du hier bei mir am Krankenbett und hast mir erzählt, was passiert ist. Wie es aussieht, brauchst du dringend eine Wohnung. Die Sache ist die: Der große Schiedsrichter ist gerade dabei, mein Spiel abzupfeifen, und wenn Du das hier liest, werde ich mir den Rasen wohl schon von unten ansehen. Ich könnte Dir also meine Bude vermachen, mit dem ganzen Krempel, der drinsteht. Allerdings knüpfe ich dieses Angebot an eine Bedingung. Ich möchte, dass Du einmal am Tag etwas tust, das Du noch nie getan hast. Ein Jahr lang, jeden Tag, dann gehört die Wohnung Dir. Was das ist, ist mir egal, Hauptsache, du tust es. Und schreib auf, was Du tust. Keine Romane, nur ein paar Stichworte. Solltest Du Deiner Aufgabe nicht nachkommen, wird die Wohnung über meinen Notar verkauft und der Erlös fällt dem 1. FC Brambeck zu. Also, Jakob, Du hast die Wahl. Lebe wohl – Dein Großvater

Mit einem Seufzer steckt er den Brief wieder ein. Etwas, das er noch nie getan hat, einmal am Tag, ein Jahr lang. Er schüttelt den Kopf, nein, das muss nun wirklich nicht sein. Schon gar nicht heute, an diesem schicksalsschweren Tag. Er wird morgen damit anfangen.

Nichts da, meldet sich die Stimme seines Großvaters in seinem Kopf. Auch heute. So schwer ist es doch gar nicht, Jakob. Siehst du das Stück Kreide unterhalb der Tafel? Damit lässt sich was machen. Lass dir was einfallen.

Jakob Jablonsky nimmt das Kreidestück von der Ablage unter der Tafel und dreht es zwischen den Fingern. In einem Leben, in dem sich das Allermeiste Tag für Tag wiederholt hat, musste er sich nicht allzu oft etwas einfallen lassen. Er ist es nicht gewohnt. Soll er ein Gedicht an die Tafel schreiben? Irgendetwas Kurzes von Jandl oder Ringelnatz? Soll er ein Strichmännchen hinkritzeln? Nein, das ist nun wirklich zu albern. Er legt die Kreide wieder weg.

Andererseits braucht er die Wohnung, so ist es nun mal.

Er horcht, es ist still im Haus. Niemand wird ihn sehen. Also schön, er nimmt die Kreide, bückt sich und beginnt, eine weiße Linie auf den gefliesten Boden zu zeichnen. Den Koffer hält er mit der linken Hand, mit der Rechten zieht er die Linie durch den Flur, vorbei an der langen Reihe der Briefkästen. Er hat ein mulmiges Gefühl. Vornübergebeugt schnauft er bei jedem Schritt, als er auf die Treppe stößt, sagt er zu sich selbst: Jablonsky, was machst du denn da? Beschmierst hier den Boden, das geht doch nicht!

Jetzt hab dich nicht so, brummt der Großvater. Es ist doch nur Kreide. Na los, nun mach schon!

Jablonsky seufzt, nach einem kurzen Zögern bückt er sich wieder und lässt das Kreidestück Stufe für Stufe in den ersten Stock hinaufkriechen. Den Rollkoffer trägt er am Griff. Ihm wird warm. Als er auf dem Treppenabsatz nach links abbiegen will, hört er ein Geräusch. Was war das? Ist da jemand im Treppenhaus? Auf keinen Fall möchte er dabei erwischt werden, wie er die Treppe bemalt. Schon gar nicht von Krause, dem schlechtgelaunten Hauswart aus dem Erdgeschoss, dem er manchmal begegnet ist, wenn er seinen Großvater besucht hat. Und auch den anderen Hausbewohnern möchte er lieber nicht über den Weg laufen.

Jablonsky lauscht. Nein, da ist nichts. Halb sitzend, halb kriechend führt er die Linie fort, die Treppe in den zweiten Stock hinauf, zieht den Koffer nach, erreicht den Treppenabsatz und stößt hier auf ein Paar grüne Wanderschuhe, die seiner Linie ein Ende setzen.

Es sind derbe Schuhe, die Waden, die darin stecken, sehen robust aus. Er hebt den Blick, über ihm ragt eine weibliche Person auf, die er noch nie gesehen hat, ein imposantes Gebirge aus üppigen Hügellandschaften, eingehüllt in einen grasgrünen Poncho, auf dem hunderte Gänseblümchen sprießen. Vom Gipfel dieses Massivs strahlt ihm ein rotwangiges Lächeln entgegen.

„Blum“, zwitschert es fröhlich auf ihn herab. „Juliana Blum. Sie sind bestimmt der Neue, nicht wahr?“

Sie streckt ihre kräftige Hand zu ihm herunter.

Er drückt ihre Hand, will sie wieder loslassen, doch Frau Blum hält ihn fest. Etwas Angenehmes strömt aus ihrer Hand in seine – nein, es strömt nicht, es wächst, wie eine Ranke, die seine Haut durchdringt, die sich entlang seiner Venen in seinem Körper ausbreitet, die sein Herz erreicht, es mit Blättern überzieht, mit weißen Blüten und mit einem Duft, der ihn schwindeln lässt.

Juliana Blum sieht ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, er begreift, dass sie seinen Namen wissen will.

„Jablonsky“, stellt er sich vor.

„Jablonsky?“, wiederholt Frau Blum und zieht die Stirn kraus. „Ist das alles? Einfach nur Jablonsky?“

Er nickt. Solange er denken kann, sagen alle Jablonsky zu ihm. Die Kollegen, die Nachbarn, schon in der Schule war das so: Jablonsky, gib ab, du Lusche! Selbst Eva hat ihn so genannt. Und wenn er mit sich selbst redet, dann sagt er: Mensch, Jablonsky, jetzt reiß dich mal zusammen! Nur seine Mutter sagt Jakob zu ihm. Und sein Großvater.

Endlich lässt Frau Blum ihn los. Ihre Augen folgen der weißen Linie. Bestimmt wird sie sich jetzt beschweren. Sie wird ihn fragen, was das soll, sie wird verlangen, dass er das Treppenhaus wischt. Aber Frau Blum sagt nichts. Im Gegenteil, sie nickt anerkennend, so als würde sie ein gelungenes Werk bewundern. Nun fängt sie sogar an zu lächeln. Ihr Lächeln wird immer breiter, und dann bricht ein glockenhelles Lachen aus ihr heraus. Es schallt durch das ganze Treppenhaus. Was hat sie, lacht sie ihn aus? Er will etwas sagen, etwas, das die Sache mit der Linie erklärt, er will aufstehen aus seiner lächerlichen Position auf den Treppenstufen, aber er kann nicht. Wie festgeklebt hockt er da, das Äußerste, wozu er imstande ist, ist ein Griff in seine Jackentasche. Er holt die angebrochene Tüte mit den Salzstangen heraus und hält sie Juliana Blum entgegen.

Sie beugt sich zu ihm herunter und zieht drei Salzstangen aus der Tüte. „Ich wohne über Ihnen.“ Frau Blum deutet mit den Salzstangen nach oben.

Jablonsky bringt ein schiefes Lächeln zustande, sein Kopf ist leer, sein Herz pocht. Vielleicht sollte er sich lieber wieder der Linie zuwenden. Er senkt den Bick, zieht mit dem Kreidestück einen Bogen um Juliana Blums Wanderschuhe und setzt die weiße Linie hinter ihr fort, bis sie die Wohnungstür auf der rechten Seite des zweiten Stocks erreicht.

Jablonsky schließt auf, gerade will er in der Wohnung verschwinden, da macht Frau Blum einen Schritt auf ihn zu: „Sagen Sie, das J“, sie streicht eine Strähne ihrer Goldhaare hinters Ohr und deutet mit ihrem Kopf auf das Namensschild, das sein Großvater für ihn neben der Tür angebracht haben muss, so als wäre ihm längst klar gewesen, dass sein Enkel das Angebot aus dem Brief annehmen würde, „Jakob J. Jablonsky, wofür steht das J?“

Jablonsky wirft einen Blick auf das Schild und schaut wieder zurück zu Frau Blum. „Joshua.“

„Joshua“, wiederholt Frau Blum bedächtig. Sie schmatzt leise, als würde sie seinen Namen abschmecken. Dann sagt sie: „Ich werde Sie Josh nennen.“ Sie nickt bekräftigend. „Also, Josh, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ich drehe eine Runde durch den Wald. Von hier aus ist man in zehn Minuten im Grünen.“

Damit stapft sie entlang seiner Linie die Treppe hinunter.

Einen Moment lang steht Jablonsky reglos da, die Begegnung mit Frau Blum klingt in ihm nach wie die letzten Schläge von Sonntagsglocken. Dann schließt er auf und betritt die Wohnung seines Großvaters. Als Erstes macht er die Fenster weit auf.

- Tag – Im Wald

Seltsame Geräusche wecken Jakob Jablonsky, schlaftrunken öffnet er die Augen. Einen Moment lang weiß er nicht, wo er ist. Fetzen eines abstrusen Traums wehen durch seinen Kopf, Eva tauchte darin auf, sie war nackt. Er richtet sich im Bett auf, die Matratze knarzt, sein Kopf tut weh. Das Zimmer kommt ihm fremd vor. Das einzig Vertraute hier ist sein geöffneter Koffer auf dem abgewetzten Ohrensessel. Überall herrscht ein großes Durcheinander, alte Tageszeitungen und Kleidungsstücke liegen herum, Bücher und Zeitschriften stapeln sich. Dazu kommt noch der muffige Geruch, die Spinnweben in den Zimmerecken, die feine Staubschicht, die über allem liegt. Jablonsky sehnt sich nach der kühlen Ordnung seines Schlafzimmers, die ihn bis gestern jeden Morgen empfangen hat.

Über dem Bett hängt ein Druck von Picassos Guernica. Eine blauweiße Fahne des 1. FC Brambeck dient als provisorischer Vorhang. Unter der Zimmerdecke schwebt der Drachen, den sein Großvater mit ihm gebaut hat, als er noch in die Grundschule ging. Jablonsky erinnert sich an den stürmischen Herbsttag, sie hatten den Drachen auf einem Stoppelfeld ausprobiert, dann setzte ein Wolkenbruch dem Spaß ein Ende.

In einem Regal am Fußende des Betts stehen die abgegriffenen Lyrikbände. Jablonsky sieht seinen Großvater vor sich, wie er mit aufgerissenen Augen und mit viel Pathos Gedichte daraus rezitiert: Franz Hohler, Ernst Jandl, Karl Valentin. Wie gerne würde er ihn noch einmal so sehen. Wie gern würde er seine Stimme hören, die dröhnen, säuseln und schmeicheln konnte, wenn er sich mal wieder als großer Magier inszenierte und Zaubertricks für den kleinen Jakob vorführte. Der blaue Kaftan, den er dabei trug, hängt an einem Haken neben der Tür. Unglaublich, was sein Großvater hier alles angesammelt hat. Die Wohnung ist zu voll, Jablonsky würde gern einiges davon in den Keller bringen. Und dann würde er hier mal gründlich saubermachen.

Nun sind wieder die Geräusche zu hören, sie kommen von oben, aus der Wohnung von Frau Blum. Die Geräusche haben etwas Tröstliches. Frau Blum lässt das Wasser laufen, Frau Blum geht hin und her, sie benutzt ihren Staubsauger.

Jablonsky nimmt den Zettel vom Nachttisch und liest noch einmal die Nachricht seines Großvaters, die er gestern in der Küche gefunden hat. Vielleicht waren es die letzten Worte, die er geschrieben hat:

Lieber Jakob, herzlich Willkommen in Deinem neuen Reich. Füll bitte die Postkarte aus und schick sie ab. Viel Glück!

Wie ist diese Nachricht hierhergekommen? Sein Großvater lag ja bis zum Schluss im Krankenhaus. Wer hat sie hier auf den Tisch gelegt, zusammen mit der Postkarte? Die Postkarte sieht förmlich aus, sie ist adressiert an die Notare Ebeler und Söhne, der Text ist vorgedruckt:

Hiermit trete ich, Jakob Jablonsky, das Erbe an, und teile Ihnen mit, dass ich am – es folgt eine kleine Lücke – die Wohnung von Ferdinand Jablonsky bezogen habe. Ich willige in die Vereinbarung ein, mir ist bekannt, dass ich die Wohnung bei Verstoß gegen diese Vereinbarung unverzüglich räumen muss. Darunter eine Linie für die Unterschrift. Jablonsky sitzt im Bett und fächelt sich mit der Postkarte Luft zu. Er seufzt, was bleibt ihm schon übrig? Also trägt er das Datum von gestern ein, 26. Juli, und unterschreibt.

Ein Frühstück wäre jetzt schön, am liebsten mit Toastbrot, so wie immer. Jablonsky steht auf und geht los, um einzukaufen. An der nächsten Ecke ist ein Bäcker. Toastbrot gibt es hier leider nicht, aber Croissants, er kauft Butter und Marmelade dazu, auf dem Rückweg wirft er die Karte ein.

In den Vorräten seines Großvaters findet er schwarzen Tee. Als er kurz darauf beim Frühstück sitzt, fällt sein Blick auf die Fotos an der Wand gegenüber. Ein kleines Mosaik aus gerahmten Erinnerungen. In der Mitte hängt das Hochzeitsfoto seiner Großeltern. Rechts davon mehrere Bilder, die Jakob mit seinem Großvater zeigen, beim Angeln am See, mit einem Bumerang auf einer Wiese, er und sein Großvater mit einem dicken Gedichtband in dem roten Ohrensessel. Jablonsky ist fünf oder sechs auf diesen Bildern. Jedenfalls noch keine sieben. Sein Vater hat die Fotos gemacht, er muss also noch gelebt haben. Vermutlich sind sie kurz vor dem Unfall entstanden.

Er beißt von dem Croissant ab, streicht Butter und Marmelade auf die Stelle und beißt noch einmal ab. Es schmeckt gut. Vielleicht sogar besser als Toastbrot.

Ein weiteres Foto fällt ihm auf, Jakob mit seinen Eltern. Er sitzt auf den Schultern des Vaters, die beiden grinsen wie Verbündete. In den Augen seines Vaters liegt diese seltsame Mischung aus aufrichtiger Zuneigung und abgrundtiefer Melancholie. Seine Mutter schaut zu dem kleinen Jakob auf, in ihrem Blick liegt die Sorge, dass er herunterfallen könnte. Sie sieht aus, wie sie immer ausgesehen hat: streng und ernst.

Jablonskys Blick fällt auf den alten Küchenschrank, der neben der Spüle steht, solange er denken kann. Ein Zettel klebt an einer der kleinen Glasschubladen, in denen sein Großvater Mehl, Zucker und Salz aufbewahrt. In der unruhigen Schrift des alten Mannes steht darauf: STOPP! Auf keinen Fall Öffnen!!!

Hat er den Zettel für ihn dort hingeklebt? Aber warum, was befindet sich in der Schublade aus Glas? Er wird es wohl nie erfahren, denn natürlich wird er sich an die Anweisung halten.

Im offenen Fach des Küchenschranks steht ein Foto seines Großvaters. Er sitzt auf einer Bank und hat beide Hände auf seinen Stock gestützt, das Kinn ruht auf den Händen. Verschmitzt lächelt der alte Mann ihm von dem Foto entgegen. Und?, scheint er zu sagen, hast du dir schon überlegt, wie du heute deine Aufgabe erledigen willst?

Jablonsky nimmt einen Schluck Tee und tupft mit dem Zeigefinger Croissantkrümel vom Teller. Er könnte es sich leicht machen. Er könnte sagen: Ich bin zum ersten Mal im Bett meines Großvaters aufgewacht. Aufgabe erledigt.

So haben wir nicht gewettet, mein Junge, hört Jablonsky seinen Großvater brummen. Fast ist ihm, als würde der alte Mann auf dem Foto den Kopf schütteln. Also schön. Was könnte er stattdessen tun?

In der oberen Etage klappert eine Wohnungstür, die Tür von Frau Blum. Jetzt hallen ihre Schritte durch den Hausflur. Die Begegnung auf der Treppe fällt ihm ein, Frau Blums munteres Lächeln. Der Satz, den sie gesagt hat: Ich drehe eine Runde durch den Wald. Wie lange war er nicht mehr im Wald? Vielleicht fällt ihm dort etwas ein, das er zum ersten Mal tun könnte. Und außerdem wäre es ja möglich, dass ihm Frau Blum über den Weg läuft. Eine schöne Vorstellung. Beschwingt von dieser Idee zieht er die Schuhe an, nimmt die Anzugjacke und die Schirmmütze vom Haken und macht sich auf den Weg.

Frau Blum hatte Recht. Es ist nur ein kurzer Marsch durch ein paar Straßenschluchten, dann liegt der Lärm der Stadt hinter ihm. Er erreicht einen ansteigenden Weg, der sich durch einen lichten Wald aus Buchen windet. Bald verlässt er den Weg, geht zwischen Bäumen hindurch über federnden Waldboden. Als er weit genug von allen Wegen entfernt ist, bleibt er stehen und lauscht. Er ist allein. Und nun? Was könnte er tun?

Ich könnte mich für einen Moment ins Laub legen, denkt er.

Das ist nicht gerade eine große Sache, hört er die Stimme des Großvaters, aber meinetwegen, für den Anfang soll es reichen.

Und wenn es hier Zecken gibt?, fällt ihm ein. Wenn es feucht ist von unten?

Mensch, Jakob, knurrt sein Großvater, stell dich nicht so an.

Jablonsky zögert, mit einigem Unbehagen legt er sich schließlich ins Laub, in die vertrockneten Blätter, die bestimmt voller Staub und Sporen sind, er hält den Atem an. Es raschelt, es ist weich, er schließt die Augen und fragt sich, was er hier eigentlich tut. Es riecht nach Moos und nach Pilzen, nach Vergänglichkeit und nach Wachstum.

Die Jacke wird schmutzig, schießt es ihm durch den Kopf.

Ein Insekt landet auf seiner Wange, vielleicht eine Fliege. Die Fliege macht ein paar Schritte in Richtung Kinn, winzige Fliegenbeine tapsen über seine Haut, es kitzelt. Er bleibt regungslos liegen. Durch das Blattwerk fällt ein Sonnenstrahl auf sein Gesicht, orangenes Licht dringt durch seine geschlossenen Lider, es wird hell und warm. Über ihm wispern tausend Blätter, als wollten sie ihm ein Geheimnis anvertrauen.

Plötzlich muss er an Eva denken. Wenn sie ihn so sehen könnte. Du hast sie ja nicht alle, würde sie mit ihrer belegten Stimme sagen. Warum ist es schief gegangen mit Eva? Waren sie sich zu nah? Oder waren sie sich nicht nah genug? Die Kunst des richtigen Abstands, darin sind die Bäume große Meister. Er schaut hinauf in die Buchen, die um ihn herumstehen, nah genug, um einander Halt zu geben, und weit genug, um einander Platz zu lassen. Was wir von den Bäumen lernen können, denkt er.

Er steht auf und klopft sich die Kleider ab. Einen Moment lang steht er andächtig zwischen all den Buchen, in seinem Kopf flackert eine Leuchtschrift auf:

BAUMSCHULE

- Tag – Der Kaugummi

Jablonsky geht in den nahegelegenen Supermarkt. Er schiebt den Wagen durch die Gänge und legt Salzstangen hinein, Butter, Salami, Eier, Brot. Am Vormittag hat er die Vorratskammer seines Großvaters aufgeräumt. Alle angebrochenen Packungen hat er weggeworfen, all die Lebensmittel mit abgelaufenem Verfallsdatum. Nun will er im Supermarkt eine neue Grundausstattung kaufen, Reis, Mehl, Nudeln und so weiter. Auf dem Weg zur Kasse sieht er zwei Schüler, die an einem Regal mit Süßwaren stehen. Sie nehmen dieses und jenes in die Hand, kichern, legen es wieder weg. Mit einer blitzschnellen Bewegung steckt einer der beiden eine Packung Kaugummi in seine Hosentasche. Der Bengel klaut! Und jetzt? Soll er die beiden ansprechen? Er geht auf sie zu, aber als er das Süßwarenregal erreicht, sind die Jungs längst zwischen den Regalen untergetaucht.

Hast du das gesehen?, raunt ihm sein Großvater zu. Sag mal, Hast du eigentlich schon mal irgendwo was mitgehen lassen?

Das ist verboten, hält er dagegen, dafür kann man einen Riesenärger bekommen.

Ja und?, hört er den Großvater brummen. Sie werden dich schon nicht gleich einbuchten. Nun komm schon!

Er schaut sich um, es ist niemand zu sehen. Vor ihm steht das Regal mit den bunten Süßwaren. Seine rechte Hand löst sich vom Griff des Wagens, nimmt eine Packung Kaugummi. Eingehend betrachtet Jablonsky den farbenfrohen Aufdruck, und dann, ohne dass sein Kopf den entsprechenden Befehl erteilt hätte, tut seine Hand so, als würde sie das Päckchen in den Wagen legen, verbirgt es stattdessen zwischen gestreckten Fingern, fährt in die Jackentasche und lässt die Kaugummis hineinfallen.

Er fängt an zu schwitzen. Schäm dich, Jablonsky! Du hast etwas eingesteckt, das dir nicht gehört. Das Blut schießt ihm in den Kopf, ein Leuchtturm ist nichts dagegen, bestimmt sieht man ihm das schlechte Gewissen auf zehn Meter gegen den Wind an.

Jablonsky geht auf komplizierten Umwegen zur Kasse, aber es scheint ihm niemand zu folgen. Als er die Waren auf das Band legt, pocht ihm sein Puls in den Schläfen.

Hinter ihm schnarrt eine Frauenstimme: „Hey, Sie da!“

Er erstarrt in seiner Bewegung. Langsam dreht er sich um, in den Händen eine Tüte mit Salzstangen und eine Salami.

Juliana Blum aus dem dritten Stock steht hinter ihm in der Schlange. Sie grinst schelmisch, so als hätte sie sich gerade einen kleinen Scherz erlaubt. Hat sie ihn etwa beim Klauen beobachtet? Hat sie ihn gerade mit voller Absicht erschreckt? So eine Frechheit! Mit ihrem roten Hütchen und dem orangegelben Kleid voller tellergroßen Mohnblüten steht sie da, einen halben Kopf größer als er, sie hält einen Einkaufswagen fest und grinst.

Frau Blum beugt sich vor und raunt ihm zu: „Sie sind Anfänger, stimmt’s?“ Ihr Duft umweht ihn. Apfel mit einer Spur von Zimt. „Wenn sie sich weiter so dilettantisch anstellen, dann geht das beim nächsten Mal schief. Der Ladendetektiv hier kann ziemlich unangenehm werden.“

Jablonsky bezahlt, er wartet auf Frau Blum, dann gehen sie zusammen nach Hause. Er mag ihre energischen Schritte auf dem Pflaster, sie wogt neben ihm dahin wie ein farbenfroher Ozeandampfer. Dabei flattert ihr das Mohnblumenkleid um die Beine, das sieht toll aus. Aber dass sie ihm vorhin diesen Streich gespielt hat, das ist wirklich ein starkes Stück.

„Sie können mich doch nicht so erschrecken“, beschwert er sich, als sie an einer roten Ampel warten müssen. „Mir wäre fast das Herz stehen geblieben.“

„Jetzt seien Sie nicht gleich beleidigt, Josh.“ Juliana Blum stupst ihn mit dem Ellbogen an. „Sie müssen entspannt bleiben beim Klauen. Die Schuldgefühle ablegen. Und wenn Sie schon klauen, dann richtig. Eine gute Flasche Wein. Ein Päckchen Kaffee. Aber doch keinen Kaugummi.“

Na toll, die Frau hat vielleicht Nerven. „Hören Sie, ich habe noch nie was geklaut.“

„Wirklich?“ Frau Blum zieht die Stirn kraus. „Na, dann wurde es aber Zeit.“

„Das klingt ja so, als würden Sie dauernd was mitgehen lassen.“ Ist sie etwa eine notorische Ladendiebin?

„Na ja, was heißt schon dauernd?“ Die Ampel springt auf Grün. Frau Blum setzt sich in Bewegung, Jablonsky folgt ihr. „Andere klauen auch. Lohmann zum Beispiel, der ist Profi. Was der aus dem Laden rausschleppt, das ist phänomenal.“

„Lohmann?“ Er nimmt den schweren Leinenbeutel von einer Hand in die andere und sieht Frau Blum von der Seite an. „Wer ist Lohmann?“

Frau Blum bleibt neben einer Litfaßsäule stehen. „Sie wissen nicht, wer Lohmann ist?“ Ein bisschen ungläubig schaut sie ihn an und blinzelt dabei gegen die Sonne. Das steht ihr gut. „Lohmann lebt in der Wohnung neben Ihnen. Er ist freier Journalist, verheiratet, zwei Söhne. Und immer knapp bei Kasse. Ich mag ihn nicht. Lohmann schnüffelt überall rum. Er hat viel mit Ihrem Großvater zusammengesessen.“

Frau Blum wendet sich ab und geht weiter.

Jablonsky muss sich beeilen, um mit ihr Schritt zu halten.

Vor der Haustür bleibt sie wieder stehen. „Also schön, Josh, ich denke, ich sollte es Ihnen erzählen.“ Sie presst die Lippen zusammen und sieht ihn an.

„Was sollten Sie mir erzählen?“

Gerade als Frau Blum loslegen will, kommt ein junger Mann auf sie zu, in der einen Hand eine Sporttasche, in der anderen ein paar Taucherflossen.

„Buon giorno, Frau Nachbarin“, flötet er gut gelaunt und nickt Juliana Blum zu. „Scusi, darf ich mal bitte?“ Er drängt sich zwischen den beiden durch und verschwindet im Haus.

Frau Blum sieht ihm nach. „Das war Francesco aus der Studenten-WG im ersten Stock. Ein sehr netter Mensch. Und verdammt gut in Form, haben Sie das bemerkt? Francesco finanziert sein Studium durch Tauchkurse. Er hat schon ein paar Mal versucht, mich für den Grundkurs zu gewinnen, montags im Hallenbad. Lust hätte ich schon. Tauchen, das ist ein ganz alter Traum von mir.“ Ihr Blick bekommt etwas Schwärmerisches. „Ich finde das eine faszinierende Vorstellung, so viele Meter unter dem Meeresspiegel, mit den Geheimnissen der Ozeane auf du und du.“ Sie seufzt.

Jablonsky gefällt das nicht, dieser Seufzer, dieser Blick, den sie Francesco nachwirft. Er räuspert sich. „Was wollten Sie mir eben erzählen?“

„Ach ja“, sie nickt. „Es geht um ein Gespräch, das ich mitgehört habe. Ich saß im Hof im Schatten der Birke, da hörte ich Lohmann und Ihren Großvater hinten bei dem Papiercontainer reden. Es fiel mehrmals Ihr Name, Jakob, das weiß ich noch genau. Ansonsten habe ich nicht viel verstanden, sie waren zu weit weg. Es klang, als ob Ihr Großvater Lohmann um etwas bitten wollte. Und Lohmann eierte rum, so nach dem Motto: Also, ich weiß nicht, lassen Sie mich drüber nachdenken. So was in der Art. Irgendwas haben die da ausgeheckt. Aber fragen Sie mich nicht, was es war.“

Frau Blum zuckt mit den Schultern. Dann wendet sie sich zur Haustür um und geht hinein.

Jablonsky folgt ihr, der Brief, denkt er, während sie die Treppe hinaufsteigen. Vielleicht hat Lohmann den Brief seines Großvaters eingeworfen, nach seinem Tod.

Vor Jablonskys Wohnungstür bleibt Frau Blum kurz stehen. „Schönen Tag noch, Josh.“ Sie nickt ihm zu, dann steigt sie die Treppe zum dritten Stock hinauf.

Jablonsky steckt den Schlüssel ins Schloss, ein Gedanke flattert durch seinen Kopf, eine verrückte Idee. Nach einem kurzen Zögern stellt er den Einkauf vor der Tür ab, stapft die Treppe runter und klingelt bei der Studenten-WG.

Francesco öffnet ihm mit einem Handtuch um die Hüften, er ist wirklich gut in Form. „Ja, bitte?“

„Der Grundkurs am Montag.“ Jablonsky kratzt sich am Hals. „Wäre da noch ein Platz frei?“

Francesco tritt einen Schritt vor. „Aber sicher.“ Er lächelt erfreut. „Sind Sie schon mal getaucht?“

Jablonsky schüttelt den Kopf.

„Das macht nichts. Kommen Sie um acht Uhr ins Eichendorff-Bad. Badehose, Handtuch, Schwimmbrille. Alles Weitere vor Ort.“ Francesco streckt ihm die Hand hin.

Jablonsky ergreift sie, sie schütteln sich die Hände.

„Va bene.“ Francesco nickt ihm zu. „Dann bis Montag.“

Jablonsky geht rauf und packt seine Tasche aus.

Die Kaugummis wirft er weg. Er mag keine Kaugummis.